Harris Hermansyah Setiajid

Pemerhati Penerjemahan

Universitas Sanata Dharma

JLTC 0039

Penerjemahan sastra merupakan salah satu cabang penerjemahan yang paling menantang karena melibatkan lebih dari sekadar transfer makna linguistik. Di dalamnya terkandung dimensi budaya, ideologis, dan estetika yang kompleks. Salah satu aspek krusial dalam praktik penerjemahan sastra adalah mempertimbangkan budaya dan konteks yang membentuk teks sumber. Tanpa kepekaan terhadap aspek ini, hasil terjemahan cenderung kehilangan esensi teks asli, atau lebih buruk lagi, menghasilkan distorsi makna dan nilai-nilai budaya.

Penerjemahan sebagai Transfer Budaya

Penerjemahan adalah sebuah tindakan lintas budaya. Menurut Bassnett dan Lefevere (1990), “Translation is not merely a linguistic operation, but a cultural transfer” (hlm. 11). Dalam penerjemahan sastra, unsur budaya hadir dalam bentuk idiom, ungkapan khas, alusi sastra, nilai-nilai sosial, sistem kepercayaan, serta norma perilaku yang sangat terkait dengan latar masyarakat penghasil teks. Oleh karena itu, penerjemah dituntut untuk tidak hanya menguasai bahasa sumber dan sasaran, tetapi juga memiliki kompetensi budaya yang memungkinkan mereka membaca teks secara holistik.

Strategi Domestikasi dan Forenisasi

Pertimbangan budaya dalam penerjemahan sastra mencakup dua pendekatan utama: domestikasi (domestication) dan forenisasi (foreignization), sebagaimana dikemukakan oleh Venuti (1995). Domestikasi berupaya mendekatkan teks asing ke dalam budaya pembaca sasaran, sering kali dengan cara mengadaptasi referensi budaya agar lebih akrab.

Sebaliknya, forenisasi mempertahankan elemen asing teks asli demi menjaga keaslian dan integritas budaya sumber. Kedua pendekatan ini memiliki konsekuensi etis dan ideologis yang harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh penerjemah.

Konteks Sosial dan Historis dalam Penerjemahan

Selain elemen leksikal, konteks sosial dan historis juga memainkan peran penting. Sebuah teks sastra selalu lahir dari konteks tertentu—baik itu kolonialisme, konflik sosial, maupun dinamika gender. Jika konteks ini tidak diakomodasi dalam proses penerjemahan, maka makna yang disampaikan bisa kehilangan kekuatan retoriknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Hermans (2007), “Translators do not work in a vacuum; they are located in specific cultural and ideological contexts that shape their decisions” (hlm. 75).

Ketidakterjemahan Budaya dan Strateginya

Tidak kalah penting adalah kesadaran akan cultural untranslatability, yakni saat suatu konsep atau pengalaman budaya tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa atau budaya target. Dalam kasus ini, strategi penerjemahan seperti penjelasan dalam teks, catatan kaki, atau penerjemahan parafrastik bisa diterapkan. Namun, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati agar tidak mengganggu pengalaman estetik pembaca sasaran.

Posisi dan Ideologi Penerjemah

Pertimbangan budaya dan konteks juga tidak bisa dilepaskan dari posisi penerjemah itu sendiri. Penerjemah adalah subjek yang membawa nilai, ideologi, dan preferensi estetika mereka sendiri dalam proses penerjemahan. Seperti ditegaskan oleh Berman (2000), setiap penerjemahan adalah bentuk interpretasi yang bersifat subjektif, dan oleh karena itu, keputusan penerjemahan selalu berakar pada posisi ideologis tertentu.

Penerjemahan sastra yang berkualitas menuntut sensitivitas budaya dan kesadaran kontekstual yang tinggi. Keberhasilan penerjemahan bukan semata-mata ditentukan oleh kesepadanan kata atau struktur kalimat, tetapi oleh kemampuan penerjemah dalam menangkap dan menyampaikan makna-makna kultural dan ideologis yang melekat dalam teks sumber. Dalam dunia yang semakin global, peran penerjemah sastra sebagai jembatan budaya menjadi semakin strategis, tidak hanya dalam membangun pemahaman antarbangsa, tetapi juga dalam melestarikan keragaman identitas manusia.

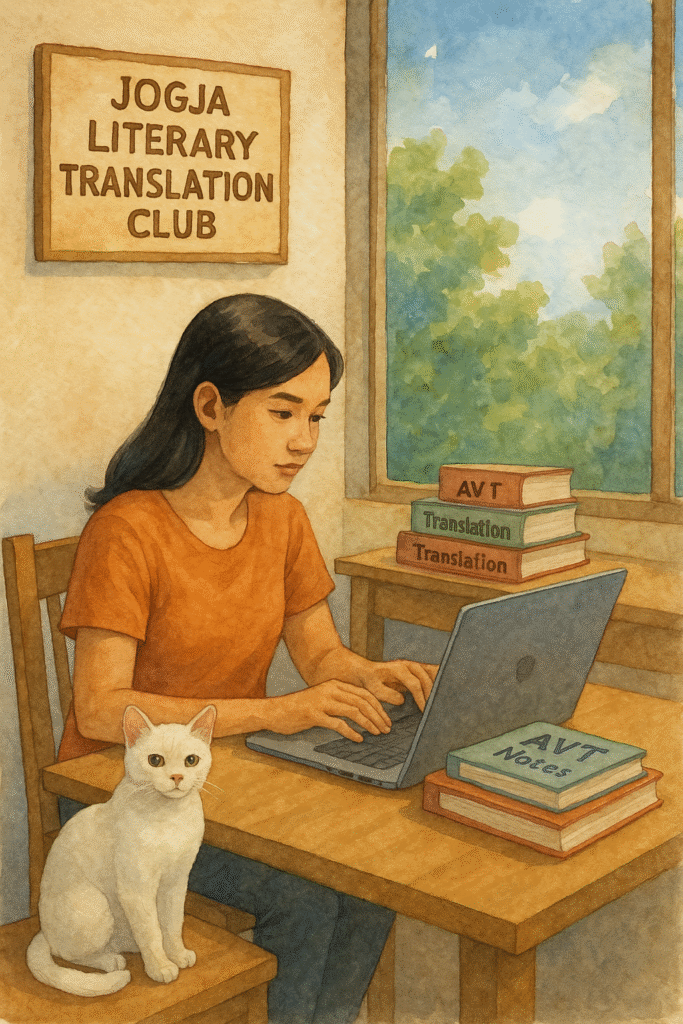

Untuk mengetahui selengkapnya tentang penerjemahan sastra, ikuti seri Pelatihan Penerjemahan Sastra yang diselenggarakan Jogja Literary Translation Club bekerja sama dengan Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma.

Seri 2 “Pertimbangan Budaya dan Konteks”

26 Mei 2025, 07:30-09:00 WIB.

Pustaka

Bassnett, S., & Lefevere, A. (1990). Translation, history and culture. Routledge.

Berman, A. (2000). “Translation and the trials of the foreign”. In L. Venuti (Ed.), The translation studies reader (pp. 284–297). Routledge.

Hermans, T. (2007). The conference of the tongues. St. Jerome Publishing.

Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility: A history of translation. Routledge.

Achebe, C. (1994). Things Fall Apart. Anchor Books. (Karya asli diterbitkan 1958)