Tim Translation Olympiad #1

Estimasi waktu baca: 2-3 menit

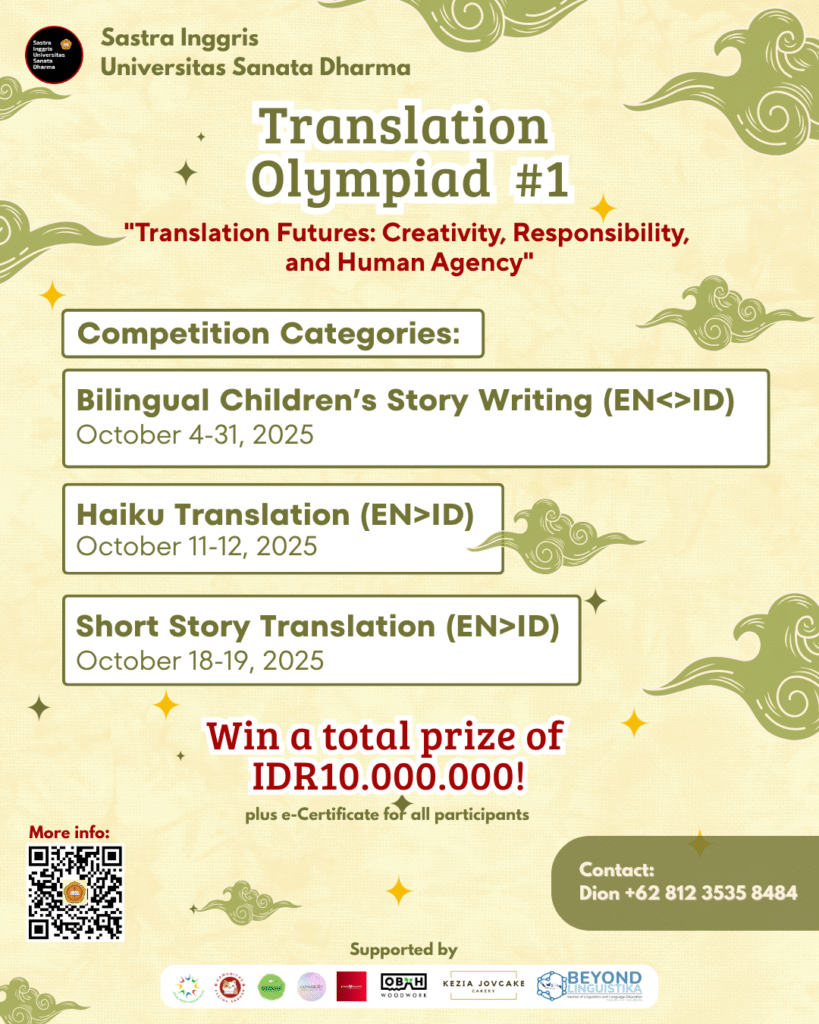

Gelombang baru dunia penerjemahan lahir dari tangan-tangan muda yang penuh bakat, keberanian, dan kecintaan pada bahasa. Translation Olympiad #1, ajang berskala nasional yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Penerjemahan Internasional oleh Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma bekerja sama dengan Jogja Literary Translation Club, telah resmi menutup babak penilaiannya. Para pemenang akhirnya diumumkan, dan hasilnya sungguh menunjukkan bahwa masa depan dunia terjemahan berada di tangan yang tepat.

Kompetisi ini mencakup tiga kategori utama: Haiku Translation, Short Story Translation, dan Bilingual Children’s Story Writing. Setiap kategori menyimpan tantangan yang berbeda, dari memindahkan keheningan haiku ke dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan ketegangan naratif cerita pendek, hingga menulis cerita anak dwibahasa yang imajinatif dan mudah dipahami pembaca cilik. Ratusan naskah masuk dari seluruh Indonesia, dan para juri harus melalui proses penilaian yang ketat sebelum menentukan siapa yang layak menyandang gelar juara.

Haiku Translation: Ketepatan, Kejernihan, dan Jiwa Bahasa

Pada kategori ini, para peserta ditantang merangkai kembali kehalusan haiku dengan kesetiaan rasa dan kepekaan estetika.

Kategori Pelajar/Mahasiswa menghadirkan tiga nama yang berhasil merebut hati juri:

- Josephine Valencia Widjaja (Bandung) – Juara 1

- Evangeline Budiman (Yogyakarta) – Juara 2

- Amelia Oentari (Yogyakarta) – Juara 3

Sementara itu, Kategori Umum menampilkan persaingan yang tak kalah ketat:

- Widyasanti Pirenaningtyas (Jakarta) – Juara 1

- Nadawutu Purnayoga (Kebumen) – Juara 2

- Katherine Dinda (Yogyakarta) – Juara 3

Para pemenang ini menunjukkan bagaimana tiga baris pendek bisa menjadi ladang kreativitas tanpa batas, tempat nuansa dan emosi diolah dengan begitu halus.

Short Story Translation: Ketika Narasi Melampaui Bahasa

Tantangan terbesar dalam menerjemahkan cerita pendek adalah menjaga alur, emosi, dan gaya penulis sambil tetap memastikan keharmonisan bahasa sasaran.

Dalam Kategori Pelajar/Mahasiswa, gelar juara diraih oleh:

- Yukiko Elfa (Boyolali) – Juara 1

- Maharani Kunthi (Yogyakarta) – Juara 2

- Zahra Nurfitri Laila (Purwokerto) – Juara 3

Sementara itu, Kategori Umum menghadirkan tiga nama yang tak hanya kuat dalam teknik tetapi juga kaya dalam interpretasi:

- Maria Eka Putri (Yogyakarta) – Juara 1

- Widyasanti Pirenaningtyas (Jakarta) – Juara 2

- Ardiani Nur Fadhila (Sleman) – Juara 3

Para pemenang ini bukan hanya menerjemahkan cerita, mereka menghidupkannya kembali dalam medium bahasa yang berbeda.

Bilingual Children’s Story Writing: Imajinasi Tanpa Batas untuk Pembaca Cilik

Kategori penulisan cerita anak dwibahasa menyita perhatian juri karena kreativitas para peserta benar-benar meledak. Dari angsa berbuluh perak hingga perjalanan warna kulit, karya-karya yang masuk begitu kaya makna sekaligus ramah bagi anak-anak. Karya yang masuk sangat banyak sehingga proses penilaian tim juri berlangsung cukup lama diwarnai adu argumentasi yang hangat karena tipisnya selisih skor yang diperoleh para peserta.

Akhirnya, diperoleh daftar juara sebagai berikut:

- Callista Josephine Tanosa – The Silver Feathered Swan

- Yusa Syifa Hudoyo – Kaleidoscope

- Imanina Resti Sujarwanto – Ada Apa dengan Warna Kulitku

- Hanifah Salsabila – Sayap Sang Malaikat dan Hati Si Pencuri

Kategori ini juga unik karena dua peserta berhasil meraih Juara 2 (Yusa Syifa Hudoyo dan Imanina Resti Sujarwo). Setelah proses tie-break yang cukup lama, juri tidak berhasil menentukan mana yang lebih baik menunjukkan karena keduanya memperoleh skor yang sama kuat. Keputusan untuk memberikan dua pemenang adalah bentuk apresiasi terhadap kualitas karya yang sama-sama layak dipuji.

Gerakan Menghidupkan Dunia Penerjemahan Indonesia

Translation Olympiad #1 bukan sekadar lomba. Ia adalah panggung yang menghadirkan wajah baru penerjemahan Indonesia, lebih berani, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi dunia global. Para peserta menunjukkan bahwa penerjemahan bukan lagi dianggap sekadar alih bahasa, tetapi sebuah seni, sebuah keahlian intelektual, dan bahkan sebuah jembatan budaya.

Melihat hasil karya para pemenang, satu hal menjadi jelas: generasi baru penerjemah Indonesia telah lahir, dan mereka membawa semangat, kecerdasan, serta visi yang segar dan menginspirasi.

Kami di JLTC bangga menjadi bagian dari perjalanan mereka. Semoga kehadiran Translation Olympiad #1 menjadi awal dari tradisi panjang kompetisi penerjemahan di Indonesia, yang bukan hanya melahirkan juara, tetapi juga membangun ekosistem literasi bahasa yang lebih kuat.

Selamat kepada para pemenang! Dunia penerjemahan menanti karya-karya hebat kalian berikutnya.