Harris Hermansyah Setiajid

Pemerhati Penerjemahan

JLTC 0039

Estimasi waktu baca: 3 menit

Haiku adalah puisi sangat singkat yang berakar dari tradisi Jepang. Bentuk bakunya tiga baris, lazimnya berpola 5–7–5 suku kata dalam bahasa Jepang. Namun di luar bahasa Jepang, pola suku kata kerap lebih lentur karena struktur fonologi dan morfologi yang berbeda. Dua ciri penting haiku adalah kigo (penanda musim, misalnya “salju”, “mekar”, “panen”) dan kireji (unsur pemotong yang menimbulkan jeda, pergeseran perspektif, atau efek “potong”, sering diekspresikan lewat tanda baca, pergantian baris, atau kontras imaji). Haiku merayakan ekonomi bahasa, ketepatan imaji, dan kekosongan bermakna, ruang hening yang mengundang pembaca melengkapi makna.

Prinsip Menerjemahkan Haiku yang Baik

- Utamakan imaji, jangan hanya kata. Haiku bekerja lewat gambar konkret. Pastikan objek, gerak, dan suasana berpindah dengan tajam ke bahasa Indonesia.

- Kelola kigo secara kontekstual. Kigo bisa dipertahankan (cherry blossoms → “sakura”) bila esensial, atau mencari padanan musiman yang akrab bagi pembaca Indonesia (“padi menguning”, “hujan awal”).

- Terjemahkan kireji sebagai jeda makna. Gunakan tanda pisah, titik, titik-koma, atau kontras antarbait untuk menghadirkan “potongan”.

- Jaga kepadatan dan keheningan. Hindari penjelasan. Pilih diksi ekonomis dengan daya resonansi tinggi.

- Ritme diutamakan daripada hitungan kaku. Tiga baris wajib; jumlah suku kata fleksibel sejauh ritme terasa ringkas–penuh–ringkas.

- Kealamian bahasa Indonesia. Hindari calque. Bila citraan lokal lebih hidup (atap seng, sawah, angin lembab), gunakanlah selama tidak mengkhianati imaji asal.

- Uji bunyi keras-keras. Haiku yang baik terdengar jernih: konsonan, vokal, aliterasi, dan desis halus bisa menambah nuansa.

Di bawah ini dua haiku berbahasa Inggris (asli, bukan terjemahan) beserta versi Indonesia yang diusulkan, diikuti uraian pilihan penerjemahan.

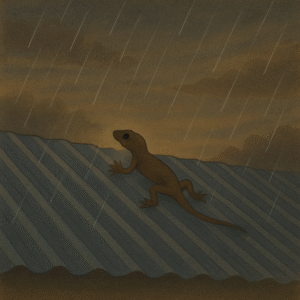

Bahasa Inggris (sumber):

first rain on the zinc roof—

the lizard pauses mid-step;

dusk finds its echo

Bahasa Indonesia (sasaran):

hujan pertama di atap seng—

tokek berhenti selangkah;

senja menemukan gaungnya

Mari kita analisis:

- Imaji & kigo: “first rain” menandai perubahan musim (awal penghujan). Padanan hujan pertama mempertahankan kigo tanpa domestikasi berlebih.

- Lokalitas konkret: “zinc roof” dipilih menjadi atap seng, citra yang sangat Indonesia, menghadirkan timbre bunyi khas hujan di seng. Ini memperkuat oralitas: pembaca bisa “mendengar” ketukan hujan.

- Fauna & gerak: “the lizard pauses mid-step” menjadi tokek berhenti selangkah. Pilihan tokek (alih-alih kadal) memberi resonansi budaya (suara tokek akrab di rumah-rumah tropis). Selangkah menjaga gerak mikro yang membekukan momen.

- Kireji dan ritme: Tanda pisah “—” setelah baris pertama mempertahankan potongan; titik koma pada baris kedua menahan napas sebelum baris terakhir.

- Diksi puitis: senja menemukan gaungnya meneruskan ide “echo” dengan gaung, kata yang ringkas, berdaya bunyi, dan tidak prosaik. “Menemukan” memberi gerak lembut sehingga senja terasa aktif, bukan sekadar latar.

Apakah 5–7–5 dipertahankan? Tidak secara ketat; ritme dan kepadatan diprioritaskan. Tiga baris terjaga, setiap baris memikul beban imaji.

Bahasa Inggris (sumber):

after the harvest

the scarecrow keeps its pose—

stars learn the field

Bahasa Indonesia (sasaran):

sesudah panen

orang-orangan tetap tegak—

bintang menghafal sawah

Analisis:

- Kigo: “harvest” menandai musim panen; padanan sesudah panen langsung mengisyaratkan suasana agraris Nusantara.

- Citra pusat: “scarecrow keeps its pose” → orang-orangan tetap tegak. Kata tetap menegaskan durasi, tegak menyimpan bentuk patung yang beku.

- Metafora terakhir: “stars learn the field” ditafsirkan menjadi bintang menghafal sawah. Menghafal memberi rasa pengamatan berulang, bintang-bintang seperti membaca garis pematang. Alternatif yang lebih literal, bintang belajar sawah, terdengar datar; menghafal lebih puitis sekaligus menjaga gerak kontemplatif.

- Kireji: Tanda pisah di baris dua memotong waktu antara aktivitas manusia (panen) dan kosmos (bintang), menghadirkan jarak hening tempat makna mengendap.

Beberapa Kekeliruan Umum yang Perlu Dihindari

- Over-eksplikasi. Menambah keterangan yang tidak ada di teks sumber merusak kepadatan haiku.

- Fetisisme 5–7–5. Memaksa hitungan suku kata hingga terasa janggal di bahasa Indonesia.

- Diksi generik. Kata-kata lemah (mis. “indah”, “bagus”) tanpa citraan konkret membuat haiku hambar.

- Hilangnya kireji. Tiga baris tanpa jeda makna menjadikan haiku terasa seperti tiga kalimat pendek biasa.

Menerjemahkan haiku adalah seni menjaga imaji, jeda, dan musim sambil menulis ulang napasnya dalam bahasa Indonesia. Pegang prinsip: konkretkan gambar, pelihara jeda, padatkan diksi, dan dengarkan bunyinya. Bila pembaca dapat “melihat”, “mendengar”, dan “merasakan” momen dalam tiga baris. Itulah tanda terjemahan haiku yang berhasil.

Selamat mengikuti Translation Olympiad #1 2025!