Lenny Halim

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kata “limbah” dapat diasosiasikan dengan output kegiatan, baik industri maupun rumah tangga, yang tidak diinginkan karena tidak memiliki nilai ekonomis atau sifatnya yang membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Karena sifatnya yang membahayakan, sejak tahun 1970 dibuatlah berbagai peraturan yang mewajibkan industri melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

Pendekatan pengelolaan limbah ini disebut pendekatan reaktif atau end-of-pipe control. Pada tahun 1980, industri mulai mengenal pendekatan proaktif yang menekankan minimasi limbah pada sumbernya. Salah satu pendekatan proaktif yang saat ini populer dan sejalan dengan manajemen siklus hidup (life cycle management) adalah ekonomi sirkular.

Ekonomi sirkular: dari limbah menjadi sumber daya

Konsep ekonomi sirkular muncul didorong oleh kesadaran bahwa sumber daya merupakan sesuatu yang terbatas (limited) sehingga perlu dikelola dengan efisien. Konsep ini menggeser ekonomi linear dengan praktik ambil, buat, buang (take, make, waste) yang pada jangka panjang akan menyebabkan kelangkaan sumber daya dan pencemaran lingkungan. Dengan ekonomi sirkular, industri memandang limbah sebagai sumber daya sehingga terciptalah siklus material dan energi tertutup.

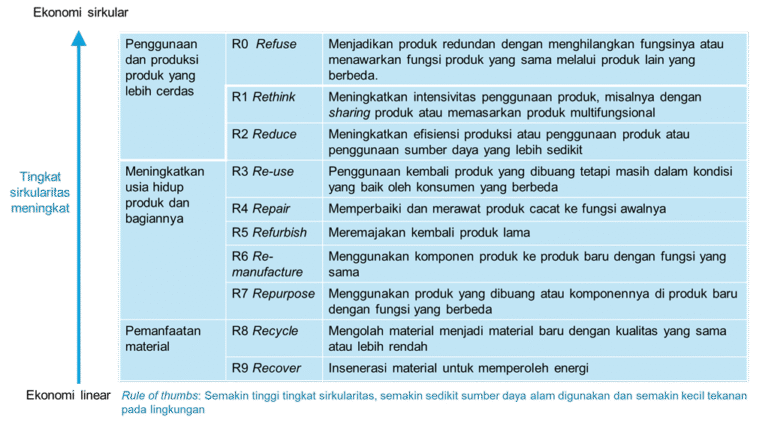

Strategi implementasi ekonomi sirkular dapat dilaksanakan dalam berbagai tingkatan sirkularitas yang ditunjukkan oleh Gambar 1 (Potting et al., 2017). Berbagai opsi strategi yang ditawarkan memungkinkan industri memilih tingkat sirkularitas sesuai dengan kondisinya. Hal ini akan memberikan fleksibilitas pada industri terutama UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. Perubahan paradigma UMKM dan masyarakat bahwa limbah bukanlah beban, melainkan sumber daya, sangat diperlukan untuk menjamin kontinuitas implementasi ekonomi sirkular. Perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mengedukasi pelaku UMKM dan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat untuk mencapai perubahan paradigma tersebut.

Edukasi limbah sebagai sumber daya kepada masyarakat

Peran perguruan tinggi dalam edukasi limbah sebagai sumber daya kepada masyarakat didukung oleh program Kuliah Kerja Nyata. KKN Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2025, yang berlokasi di Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, telah mengintegrasikan edukasi limbah ke program pemberdayaan masyarakat. Edukasi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengelola limbah secara mandiri karena pengumpulan sampah kota (municipal waste) tidak menjangkau lokasi tersebut.

Program pelatihan ecobrick dilakukan untuk pengelolaan limbah anorganik di Padukuhan Mendang 3 dan Mrico. Proses produksi ecobrick dimulai dengan pencucian dan pengeringan sampah plastik, pencacahan sampah plastik sebagai isian dengan menggunakan gunting, dan pemadatan cacahan ke botol plastik (Gambar 2). Botol plastik yang telah diisi memiliki kekuatan yang baik untuk dirangkai menjadi furnitur, misalnya dingklik. Berdasarkan evaluasi mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan, warga sangat antusias, bahkan mengutarakan ide pemanfaatan ecobrick untuk taman atau pagar. Program ini berhasil memperkenalkan strategi repurpose kepada warga.

Program KKN UAJY juga melakukan recycle limbah organik. Pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dan sabun cair dari minyak jelantah diberikan kepada ibu-ibu PKK Padukuhan Mendang 3, Mendang 2, Mendang 1, dan Jaten. Berdasarkan evaluasi, produk lilin dan sabun cair ini dapat berpotensi menjadi peluang usaha, terutama jika ditambahkan inovasi bentuk yang menarik. Sementara itu, kotoran sapi di-recycle menjadi pupuk kandang di Padukuhan Jaten dan menjadi biogas di Padukuhan Mrico. Pembuatan biogas dari kotoran sapi dilakukan menggunakan digester batch dari galon bekas. Tantangan implementasi biogas dalam jangka panjang adalah keterbatasan air sebagai input untuk pengencer kotoran sapi.

Edukasi limbah sebagai sumber daya kepada pelaku UMKM

Contoh pengabdian edukasi limbah sebagai sumber daya kepada UMKM adalah peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kampung Batik Giriloyo. Pengabdian ini menggandeng siswa SMPN 5 Yogyakarta dan Universitas AKPRIND Indonesia untuk pemanfaatan lidah buaya sebagai koagulan alami menggantikan koagulan kimia (Gambar 3). Dengan menjaga proses pengolahan limbah cair agar sesuai baku mutu air limbah yang dipersyaratkan, industri batik dapat memanfaatkan air hasil olahan IPAL dalam proses produksi. Praktik recycle ini akan menguntungkan industri lewat penghematan sumber daya air.

Potensi pengabdian pada UMKM ditemukan dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM tahu. UMKM tahu telah dilengkapi dengan IPAL dari pemerintah daerah tetapi pengoperasiannya tidak optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Walaupun pengabdian ini nantinya tidak langsung menyasar pada praktik ekonomi sirkular, edukasi operasional penting untuk menjamin kelayakan limbah sebagai sumber daya.

Pustaka

Potting, J., Hekkert, M., Worrell, E., & Hanemaaijer, A. (2017). CIRCULAR ECONOMY: MEASURING INNOVATION IN THE PRODUCT CHAIN Policy Report.